Climate parameters

From a written survey among cities in Baden-Württemberg and in-depth expert discussions with representatives from companies and cities, the state of climate adaptation was described. Additionally, it was determined what role weather and climate play in each field of action. From this, thresholds for climatic variables such as temperature and precipitation were derived. These are called climate indicators and are of practical importance for municipal decisions regarding climate change adaptation.

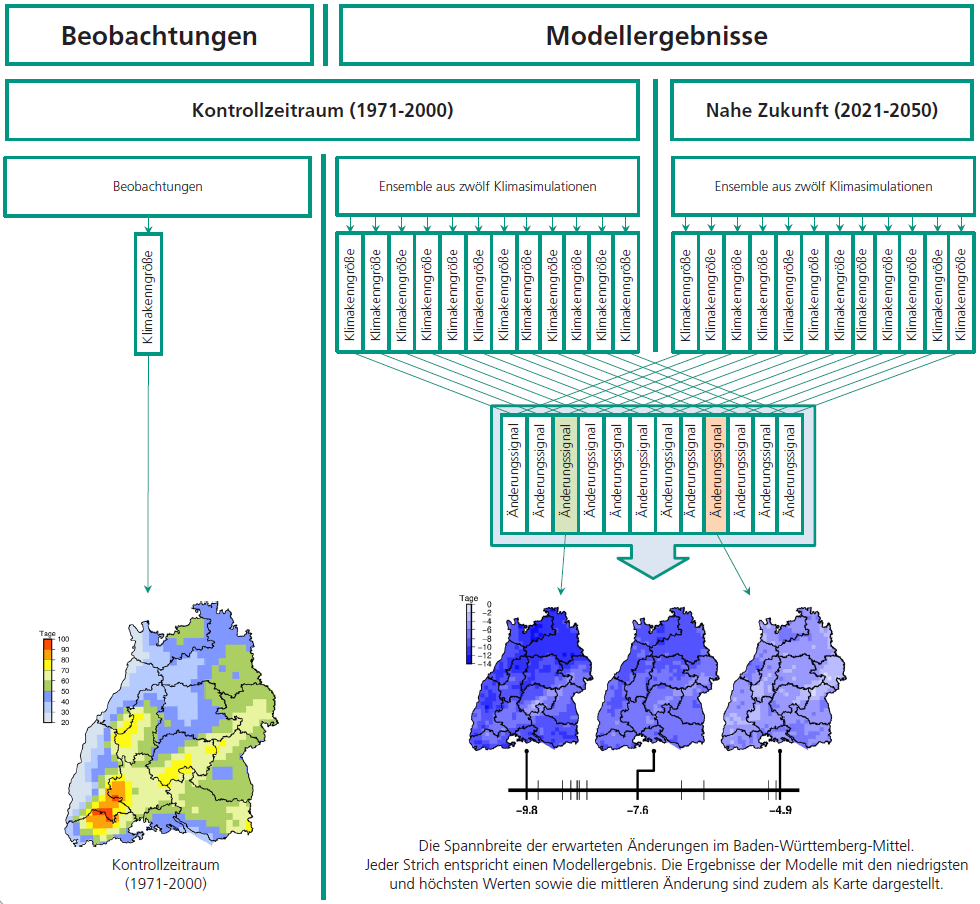

Using several regional climate simulations, the climate indicators determined in the survey were calculated for the control period (1971-2000), compared with measured data, and modeled for the near future (2021-2050). Additionally, the calculated results were reported back to the experts, who assessed the need for action as a consequence of the expected future changes.

This study was conducted within the framework of the KLIMOPASS project (Climate Change and Model Adaptation in Baden-Württemberg) and funded by the Ministry of the Environment, Climate and Energy Economy Baden-Württemberg (UM) (Project number: 347083).

The authors of the study would like to thank the many experts and city representatives for their willingness to provide insights into their daily work. Their information allowed this study to gain practical experience, which resulted in increased awareness of climate issues among the participants.

Examples (in German, only)

The climate indicators listed below are examples from the aforementioned research project. Based on the experience of experts, climatic thresholds have been defined, which we have called climate indicators. We have assigned these indicators to the nine fields of action of the adaptation strategy of the state of Baden-Württemberg. In some cases, individual indicators have been assigned to multiple fields of action. The mentioned area is intended to specify the assignment a little.

The list of climate indicators is, of course, not exhaustive, but is intended to show how climate indicators can be used in various fields of action. The distribution of the number of climate indicators across the fields of action does not indicate the importance of the field of action.

The described climate indicators only represent the climatic aspect of a decision. This means that for a decision within the framework of a climate adaptation strategy, other criteria (personnel, economic, etc.) would need to be considered.

The final report of the research project can be found on the pages of the State Institute for Environment Baden-Württemberg.

Boden

Die Bodenqualität und –fruchtbarkeit hängt im hohen Maße von herrschenden klimatischen Bedingungen ab. Veränderlichkeit von Niederschlag und Temperatur wirken sich auf die Prozesse innerhalb des Systems aus. Von einer Verschlechterung der Bodenqualität sind neben den Ökosystemen auch Handlungsfelder, wie Landwirtschaft und Wald- und Forstwirtschaft betroffen.

Gesundheit

Naturschutz und Biodiversität

Naturschutz und Biodiversität

| Klimakenngrößen | Bereich |

|---|---|

| Nasse Tage in Folge | Naturschutz |

| Tage mit Temperaturmittelwert > 5 °C | Naturschutz, Moorschutz |

Stadt- und Raumplanung

Stadt- und Raumplanung

| Klimakenngröße | Bereich |

|---|---|

| Anzahl und Dauer von Frostperioden | Infrastruktur |

| Anzahl und Dauer von Hitzeperioden | Städtebau, Bauleitplanung |

| Anzahl und Dauer von Trockenperioden zwischen Mai und September | Grünflächenplanung |

| Erster Frosttag des Jahres | Straßenreinigung |

| Heiße Tage | Städtebau, Bauleitplanung |

| Hitze und Sonneneinstrahlung | Städtebau, Bauleitplanung |

| Mittlerer Niederschlag in den Jahreszeiten | Grünflächenplanung |

| Niederschlagssumme in den Jahreszeiten (90. Perzentil) | Infrastruktur |

| Niederschlagssumme zwischen März und Mai | Grünflächenplanung |

| Sommer 2003 | Städtebau, Bauleitplanung |

| Spätfröste | Grünflächenplanung |

| Stündlicher Niederschlag (Extreme) | Infrastruktur, Tiefbau |

| Tage mit Niederschlagssumme > 25 mm bzw. > 40 mm | Infrastruktur, Tiefbau |

| Trockene, heiße Sommer und Jahre dazwischen | Grünflächenplanung |

Tourismus

| Klimakenngröße | Bereich |

|---|---|

| Regenfreie Tage mit Höchsttemperatur zwischen 20 und 25 °C | Radtourismus |

| Spazierwetter | Wandertourismus |

| Tage mit Schneebedeckung / regnerische Wintertage | Hotelgewerbe, Wintersporttourismus |

Wald und Forstwirtschaft

Wald und Forstwirtschaft

| Klimakenngröße | Bereich |

|---|---|

| Frosttage | Baumfällarbeiten |

| Heiße Tage | Allgemein |

| Niederschlagstage in März und April | Aufforstungen |

| Schneeereignisse | Forstverwaltung |

| Sommer 2003 | Allgemein |

| Tage mit Temperaturmittelwert > 5 °C | Waldarbeiten |

| Trockene, heiße Sommer und Jahre dazwischen | Forstverwaltung |

| Trockenjahre | Forstverwaltung |

| Windböen | Forstverwaltung |

Wasserhaushalt

Durch große Trockenheit können die Flusspegel stark sinken. Bei extremer Trockenheit, vor allem im den warmen Monaten des Jahres (Mai bis September), können Flüsse dann für den Schiffverkehr unbefahrbar werden oder sogar komplett trockenfallen, was ebenfalls starke Auswirkungen auf die Flussökosysteme hat. Durch niedrige Wasserspiegel wird außerdem die erlaubte Wassermenge, die beispielsweise durch Industrieunternehmen und Kraftwerke zur Kühlung entnommen werden darf, eingeschränkt. Das gleiche wie für große Flüsse gilt auch für kleine Flüsse und Bäche. Auch hier kann eine ausgeprägte Trockenheit das Trockenfallen verursachen. Bei besonders langen Trockenperioden kann die Wasserentnahme beispielsweise durch die Landwirtschaft verboten werden.

Wenn Trockentage in den Monaten Mai bis September in der nahen Zukunft häufiger aufträten, könnte die nutzbare Wassermenge der Flüsse zeitweise reduziert sein. Auch Schiffsrouten könnten durch zu niedrige Wasserstände zeitweise unbefahrbar werden.

Die klimatische Wasserbilanz kann sowohl mit der tatsächlichen als auch der potentiellen Evapotranspiration berechnet werden. Aus datentechnischen Gründen wurde im vorliegenden Projekt die tatsächlichen Evapotranspiration verwendet.

Für das Wachstum und den Bestand einer Pflanze ist die Wasserversorgung von entscheidender Bedeutung. Beispielsweise beugt ein ausreichender Wasservorrat im Boden neben Trockenschäden auch Hitzeschäden an Blättern durch kühlende Transpiration vor (Flaig, 2013). Weiterhin benötigt die Pflanze Wasser für die Photosynthese und die Aufrechterhaltung des Turgors. Ein Maß für den Wasservorrat ist die nutzbare Feldkapazität. Sinkt die Bodenfeuchte auf unter 30 % der nutzbaren Feldkapazität, so steht die Pflanze unter Trockenstress. Eine Abnahme der Wasserbilanz führt zu einer Häufung dieser Tage (Flaig, 2013). Daher ist die Wasserbilanz für das Handlungsfeld Landwirtschaft von Bedeutung.

Für Bäume in der Stadt ist eine gleichmäßige Wasserversorgung sehr wichtig, wichtiger noch als in Wäldern. Denn die Lebensbedingungen sind für Bäume in der Stadt ohnehin schwierig aufgrund des geringen verfügbaren Wurzelraums, der Schadstoffbelastung und der geringen Versickerungsmöglichkeiten für Regenwasser durch die Oberflächenversiegelung.

Ein Aspekt ist auch die Unstetigkeit bei Niederschlagsmengen. Starkniederschlag ist nicht in dem Maße für Pflanzen verfügbar wie Landregen. Ideal für Pflanzen in Grünflächen und Stadtbäume ist eine gleichmäßige Verteilung des Niederschlags über das Jahr, mit ca. 50 mm pro Monat und etwas mehr in der Vegetationsperiode März-April-Mai.

Wenn Flüsse in den Gebirgen, beispielsweise im Schwarzwald, aufgrund sehr hoher Niederschlagsmengen in den Einzugsgebieten viel Wasser führen, kann dies am Fuße der Gebirge zu Überschwemmungen führen.

Damit tatsächlich ein Hochwasserereignis auftritt, müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Dies sind zum einen die auftretenden Niederschlagsmengen, aber auch ihre Verteilung über die Zeit oder das Auftreten von starken Niederschlägen in einem größeren Gebiet, sodass beispielsweise mehrere Nebenflüsse des Rheins Hochwasser führen und dies dann zu einem Hochwasser des Rheins führt. Hinzu kommen Faktoren des Bodens wie Bodenbeschaffenheit, Wassersättigung oder Flächenversiegelung. Auch vermeintlich harmlose Niederschlagsereignisse können schadensträchtig sein, wenn es lange mit geringer Intensität regnet, die Wassersättigung des Bodens sehr hoch ist oder der Boden gefroren ist. Dass der Boden kein Wasser mehr aufnehmen konnte, führte zu Überflutungen und Hangrutschen in der Region Mittlerer Oberrhein im Mai/Juni 2013.

Der Wald bietet nicht nur Erholung, sondern dient auch als Wasserspeicher. Eine große Wasseraufnahme des Waldbodens dient als natürlicher Hochwasserschutz. Baumsterben und starkes Austrocknen der Böden durch Trockenheit kann die Porosität des Bodens verringern und zu einem höheren Oberflächenabfluss und zu niedrigerer Tiefenversickerung führen.

Flaig, H., 2013: Anpassungsstrategie Baden-Württemberg an die Folgen des Klimawandels. Fachgutachten für das Handlungsfeld Landwirtschaft. Hrsg.: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Ba-den-Württemberg, Stuttgart, 210 Seiten.

Wirtschaft und Energiewirtschaft

Windböen

Definition

Böen zwischen 75 und 100 km/h: Zahl der Tage in 30 Jahren, an denen Böen zwischen 75 und 100 km/h auftreten

Böen über 100 km/h: Zahl der Tage in 30 Jahren, an denen Böen über 100 km/h auftreten

Wirtschaft / Energiewirtschaft (Energieversorgung, Infrastruktur, Versicherungswesen), Wald und Forstwirtschaft (Forstverwaltung)

Starke Böen können Schäden an Bäumen (Astabbrüche, umstürzende Bäume), an Häusern (abgedeckte Dächer) und an der Infrastruktur (Stromleitungen, Bahnoberleitungen) verursachen und Gefahren für Menschen darstellen (herumfliegende Gegenstände, umstürzende Bäume). Ein Beispiel für einen sehr schadensträchtigen Sturm für die Wälder im Schwarzwald war Orkan Lothar 1999.

Die Wirtschaft und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg ist nicht nur klimatischen Bedingungen sondern v.a. auch extremen Wetterereignissen ausgesetzt. Diese können sich in Schäden an der Infrastruktur oder in Versicherungsfällen ausdrücken. Viele Branchen oder Wirtschaftsunternehmen, wie z.B. der Straßenbau und der Winterdienst haben aber gute Möglichkeit sich an Veränderungen im Klima anzupassen.